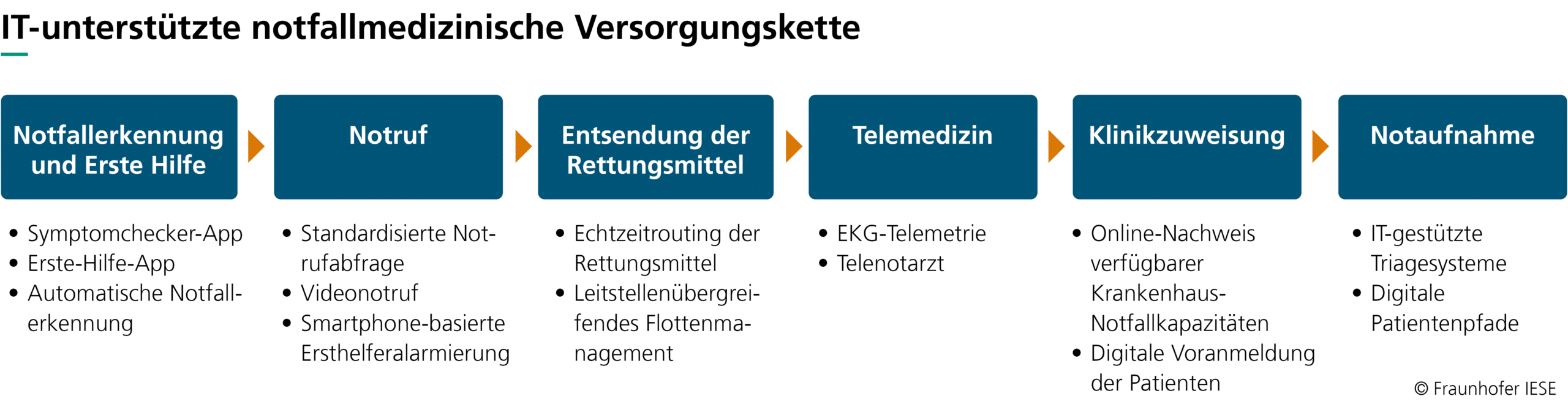

Die Notfallmedizin ist ein zentraler Teil unseres Gesundheitswesens und der staatlichen Daseinsvorsorge. Ein großer Teil der Bevölkerung hat schon einmal den Rettungsdienst gerufen oder die Notaufnahme eines Krankenhauses aufgesucht: 2023 erfolgten 13,4 Millionen Rettungsdiensteinsätze bei gesetzlich Krankenversicherten [1] und ca. 12,4 Millionen ambulante Notfallbehandlungen in Krankenhäusern [2]. Dieser Beitrag will demonstrieren, wie moderne Informationstechnologie (IT) dazu beitragen kann, die notfallmedizinische Versorgung schneller, effizienter und sicherer zu machen. Die konsequente Nutzung von IT ist – neben entsprechenden Strukturreformen – auch Forderung von notfallmedizinischen Fachgesellschaften und Forschern aus dem Bereich Public Health.[3,4]

Ein wesentliches Merkmal der Notfallmedizin ist die zeitliche Dringlichkeit der Diagnostik und Behandlung – allerdings gilt dies nicht für alle Erkrankungen und Verletzungsbilder in demselben Maße. So sollen Patientinnen und Patienten mit einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer lebensbedrohlichen Verletzung spätestens 60 Minuten nach dem Notruf in einer geeigneten Klinik eintreffen, und dort innerhalb von max. 30 Minuten die lebensrettende Therapie (z.B. Wiedereröffnung eines verschlossenen Blutgefäßes oder lebensrettende Operation) beginnen. [5] Weniger bedrohliche Erkrankungen, wie z. B. ein eingeklemmter Harnleiterstein, müssen zwar ebenfalls zügig erkannt und versorgt werden, aber nicht unmittelbar. Diese Priorisierung nach der Dringlichkeit der Erkrankung ist auch deshalb notwendig, da die Ressourcen in der Notfallmedizin (z.B. Rettungswagen, Notärzte, Personal und Räumlichkeiten der Notaufnahmen, OP-Säle) nicht beliebig verfügbar und häufig stark ausgelastet sind.

Verzögerungen bei der Behandlung können unter Umständen massive Folgen haben. So erhöht sich beispielsweise die Sterblichkeit bei schweren inneren Blutungen um ca. 1 % pro Minute Verzögerung bis zum Beginn der Operation. Bei einem Schlaganfall sterben jede Minute 1,9 Millionen Nervenzellen und 14 Milliarden Synapsen (Verbindungen zwischen Nervenzellen) ab. [6]

Beispiel einer notfallmedizinischen Versorgung ohne Einsatz moderner IT

Die 58-jährige Frau M. erleidet gegen 10:20 Uhr bei der Arbeit in einem Steuerbüro einen Schwächeanfall, dazu leichte Übelkeit und Herzklopfen. Sie hatte bereits am Vortag ähnliche Symptome, die aber nach einiger Zeit wieder abgeklungen waren. Sie begibt sich in den Personalaufenthaltsraum, um sich dort zu erholen. Als eine Kollegin nach einiger Zeit nach ihr sieht, haben die Symptome deutlich zugenommen. Die Kollegin ruft die Rettungsleitstelle an und berichtet von einem »Schwächezustand und Kreislaufproblemen«, die seit dem Vortag bestünden. Nach ca. zehn Minuten trifft ein Rettungswagen ein, dessen Besatzung den Zustand als bedrohlich einschätzt und deshalb ein Notarzteinsatzfahrzeug nachfordert. Das nächststehende Notarzteinsatzfahrzeug ist jedoch in einem anderen Einsatz länger gebunden. Der Leitstellenmitarbeitende fragt telefonisch in der Nachbarleitstelle um Entsendung des dortigen Notarztes nach und erhält nach einigen Minuten die entsprechende Zusage. Die Notfallsanitäter legen der Patientin zwischenzeitlich ein EKG an, geben ihr Sauerstoff und gerinnungshemmende Medikamente, da sie den Verdacht auf einen Herzinfarkt äußern. Die Notärztin erreicht die Patientin gegen 11:15 Uhr. Sie bestätigt das Vorliegen eines akuten Herzinfarkts, verabreicht kreislaufstabilisierende Medikamente und beauftragt die Leitstelle, eine aufnahmebereite Klinik für die Patientin zu finden. Nach telefonischer Abfrage bei insgesamt vier Krankenhäusern sagt um 11:25 Uhr eine 45 km entfernte kardiologische Abteilung die Aufnahme zu. Nach kurzer Überlegung hinsichtlich der mutmaßlichen Transportdauer erbittet die Notärztin einen Rettungshubschrauber zum Transport. Dieser muss ebenfalls telefonisch von einer Nachbarleitstelle angefordert werden. Der Hubschrauber erreicht die Einsatzstelle um ca. 11:45 Uhr. Durch weitere Maßnahmen stabilisiert sich der Zustand der Patientin nochmals, sodass der Hubschrauber um 12:05 Uhr den Flug in die Klinik antreten kann. Um 12:28 Uhr wird die Patientin im Herzkatheterlabor an die kardiologische Abteilung übergeben. Bei der Herzkatheteruntersuchung zeigen sich zwei große verschlossene Herzkranzgefäße. Die Pumpleistung des Herzmuskels ist infarktbedingt erheblich eingeschränkt. Nach Einbringen von mehreren sog. Stents zur Aufdehnung der verschlossenen Gefäße wird die Patienten auf die Intensivstation verbracht. Sie wird eine Woche später bei immer noch deutlich reduzierter Herzfunktion zur stationären Anschlussheilbehandlung in eine Rehaklinik verlegt.

Zeitliche Zusammenfassung des Versorgungsablaufs:

- Symptombeginn: 10:20 Uhr

- Notruf: 10:40 Uhr

- Ankunft des Rettungswagens: 10:49 Uhr

- Ankunft des Notarzteinsatzfahrzeuges: 11:15 Uhr

- Ankunft des Rettungshubschraubers: 11:45 Uhr

- Transportbeginn: 12:05 Uhr

- Ankunft der Patientin im Herzkatheterlabor: 12:28 Uhr

Es vergingen somit mehr als zwei Stunden bis zur Übergabe im Herzkatheterlabor. Auch wenn die Patientin das Ereignis überlebte, war die Verzögerung in Bezug auf die langfristige körperliche Leistungsfähigkeit ungünstig, da mit zunehmender Dauer bis zum Eröffnen des Herzkrankgefäßes auch mehr Herzmuskelgewebe abstirbt (time is muscle).

Solche Szenarien sind kein Einzelfall: Daten eines notfallmedizinischen Qualitätsregisters zeigen, dass das angestrebte Intervall von max. 60 Minuten bis zur Klinikankunft beim Herzinfarkt nur in ca. zwei Drittel der Fälle auch tatsächlich eingehalten wird. Ähnliche Defizite zeigen sich z.B. beim Schlaganfall. [7]

Wie könnte dieser Notfall nun mittels einer digitalisierten Rettungskette ablaufen?

Frau M.’s Smartwatch erkennt einen abnorm hohen und unregelmäßigen Puls und eine leicht erniedrigte Sauerstoffsättigung im Blut und signalisiert ihr einen gefährlichen Gesundheitszustand. In einem Videonotruf, den ihre Kollegin mit ihrem Smartphone absetzt, erkennt der Mitarbeitende in der Rettungsleitstelle unmittelbar den bedrohlichen Zustand und gibt parallel zur Alarmierung der Rettungsmittel mittels einer standardisierten Software gezielt Erste-Hilfe-Hinweise. Bei der Alarmierung der Rettungsmittel werden nicht nur die eigenen Fahrzeuge berücksichtigt, sondern auch die der benachbarten Regionen. Dabei gibt das System aufgrund der vermuteten lebensbedrohlichen Herzerkrankung den Hinweis, direkt einen Rettungshubschrauber mitzualarmieren, da nur dieser auch in der notwendigen kurzen Zeitspanne in einem Herzzentrum eintreffen kann. Die Besatzung des Rettungswagens kann schon vor Eintreffen des Notarztes das EKG drahtlos an einen Spezialisten übertragen und sich dort telemedizinisch beraten lassen und so ggf. zusätzliche Medikamente verabreichen. Außerdem können die Einsatzkräfte über einen Online-Nachweis die nächst geeignete aufnahmebereite Klinik identifizieren und danach über ihren Tablet-PC die wichtigsten Informationen über Frau M.’s Zustand digital an die Klinik übermitteln. Diese kann dadurch die notwendigen Vorbereitungen im Herzkatheterlabor treffen. In der Summe können diese Maßnahmen sowohl die Behandlungssicherheit erhöhen, als auch zeitliche Verzögerungen deutlich reduzieren. Im beschriebenen Szenario wäre eine Zeitersparnis um ca. 50 % möglich.

Zeitliche Zusammenfassung des Versorgungsablaufs:

- Symptombeginn: 10:20 Uhr

- Notruf: 10:25 Uhr

- Ankunft des Rettungswagens: 10:34 Uhr

- Ankunft des Rettungshubschraubers: 10:45 Uhr

- Ankunft der Patientin im Herzkatheterlabor: 11:15 Uhr

Digiale Technologien sind heute grundsätzlich verfügbar, aber warum kommen sie in der Notfallmedizin nicht durchgängig zum Einsatz?

Eine wichtige Ursache liegt in der Kleinteiligkeit der Strukturen im Rettungsdienst. Dieser ist häufig noch auf der Ebene von Landkreisen oder kreisfreien Städten organisiert, mit jeweils eigener Leitstelle, d.h. nur örtlicher Zuständigkeit der Rettungsmittel und eigenen IT-Systemen. Die Zusammenarbeit mit benachbarten Rettungsdiensten und Leitstellen ist entsprechend organisatorisch und technisch aufwendig. Sofern technische Schnittstellen zu den IT-Systemen der Nachbarregionen bestehen, sind diese teuer, und jeder Wechsel eines (Sub)systems erfordert entsprechende Anpassungen. Ein weiteres Hindernis sind rechtliche Vorgaben. So sind automatisierte medizinische Notrufe über Smartwatches oder ähnliche Geräte oder Videonotrufe über Social Messenger aktuell entweder nicht erlaubt oder erfolgen bestenfalls in einer rechtlichen Grauzone, oder können mangels geeigneter Schnittstellen nicht überall empfangen werden. Eine Ausnahme ist der sog. EU-eCall [8], bei dem Sensoren in neueren PKW-Modellen einen (mutmaßlich) schweren Unfall erkennen, automatisch einen Notruf auslösen und wichtige Daten wie die Fahrzeugposition automatisch an die Leitstelle übermitteln. Der sog. next generation eCall soll ab Anfang 2026 noch deutlich erweiterte Funktionalitäten aufweisen.

Teilweise bestehen bei den Mitarbeitenden im Rettungsdienst oder in den Leitstellen, nicht nur bei älteren Mitarbeitenden, Ängste, durch neue IT-Lösungen überfordert oder evtl. »bevormundet« zu werden, und nutzen daher neue Technologien nur unzureichend. Daher ist es wichtig, bei entsprechenden Beschaffungen die Mitarbeitenden frühzeitig zu informieren, ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen, und sie in der Anwendung der neuen Technologien handlungssicher zu machen. Datenschutzanforderungen sind selbstverständlich zu berücksichtigen, stellen jedoch kein grundsätzliches Hindernis für die Digitalisierung in der Notfallmedizin dar. Die steigende Abhängigkeit von IT bedarf jedoch entsprechender Risikoanalysen und wirksamer Konzepte bzgl. der Ausfallsicherheit und zum Schutz vor Cyberangriffen oder Datenmanipulation.

Wie kann KI in der Notfallmedizin unterstützen?

Großes Potenzial liegt zukünftig in der Integration künstlicher Intelligenz (KI) in allen Schritten der Notfallversorgung, beginnend bei der automatischen Erkennung von Notfällen [9], über die KI-unterstützte Notrufbearbeitung und Lagedarstellung in Leitstellen [10,11,12], die KI-unterstützte Notfallversorgung vor Ort [13] oder im Rahmen der Telemedizin [14], bis hin zur Versorgung im Schockraum der Klinik [15]. Dennoch ist KI kein »Selbstläufer« – die Beteiligten müssen diesen Systemen vertrauen können, und ihre Zuverlässigkeit und Überlegenheit gegenüber konventionellen Verfahren muss auch unter schwierigen Bedingungen nachgewiesen werden [16].

Das Potenzial moderner IT wird in der Notfallmedizin bislang nicht vollumfänglich genutzt, was auf kleinräumigen Strukturen, finanziellen und rechtlichen Restriktionen, sowie auch Unsicherheiten im Umgang mit der Technik beruht. Auf mittlere Sicht wird KI in allen Bereichen der Notfallmedizin Einzug halten und diese schneller, sicherer und effizienter machen.

Mehr zum Thema Digitalisierung in der Notfallmedizin

Das Fraunhofer IESE unterstützt die Digitalisierung in der Notfallmedizin in zahlreichen Projekten

- durch eigene Softwaresysteme

- die Leitung entsprechender Digitalisierungsprojekte (z.B. Telenotfallmedizin)

- Datenanalysen für Behörden und Ministerien.

Mit dem Zentralen Landesweiten Behandlungskapazitätsnachweis (ZLB) Rheinland-Pfalz entwickelte das Fraunhofer IESE ein Online-System zur Echtzeitdarstellung verfügbarer Krankenhauskapazitäten und digitalen Voranmeldung von Notfallpatienten durch den Rettungsdienst.

Im Projekt SPELL (Semantische Plattform zur intelligenten Entscheidungs- und Einsatzunterstützung in Leitstellen und beim Lagemanagement) werden mittels einer digitalen, KI-basierten Plattform unterschiedliche Daten- und Informationsquellen von Leitstellen und anderen relevanten Akteuren integriert. Dies ermöglicht in Notfällen, z.B. bei größeren Schadenslagen, ein gemeinsames Lagemanagement zwischen mehreren Leitstellen und damit eine bessere Bewältigung solcher herausfordernden Szenarien.

> mehr zum Projekt SPELL

Haben Sie Fragen oder eine Herausforderung für uns? Kontaktieren Sie uns!

Quellen:

[1] Bundesgesundheitsministerium: Geschäftsergebnisse Gesetzliche Krankenversicherung 2023

[2] Statisitschs Bundesamt: 12,4 Millionen Behandlungen in Notfallambulanzen im Jahr 2023

[3] Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI): DIVI-Positionspapier Rettungsdienst 2030:

Strategien für eine nachhaltige präklinische Notfallversorgung

[4] Bertelsmann Stiftung. Studie Notfallversorgung 2022

[5] Fischer M, Kehrberger E, Marung H, Moecke H, Prückner S, Trentzsch H, Urban B, Fachexperten der Eckpunktepapier Konsensus-Gruppe (2016) Eckpunktepapier 2016 zur notfallmedizinischen Versorgung der Bevölkerung in der Prähospitalphase und in der Klinik. Notfall Rettungsmed 19, 387–395

[6] Sawyer JL. Time is brain – quantified. Stroke 2006 Jan;37(1):263-6.

[7] Rettungsdienst BW: Qualitätsbericht 2023

[8] WDR-Nachrichten (17.07.2024): E-Call-Notrufsystem: Tausende Verkehrstote weniger?

[9] Rettungslandschaft Steiger-Stiftung: Smartwatch mit „loss of pulse detection“

[10] Europäische Komission, Horizon 2020: Artificial Intelligence for Emergency Medical Services

[11]Künstliche Intelligenz für Leitstellen und Lagezentren – das Projekt SPELL

[12] SWR: Leitstelle Ludwigshafen: Bei Notruf hilft Künstliche Intelligenz

[13] Healthcare in Europe: Hilfe beim Rettungseinsatz durch tragbare KI-Box

[14] Uniklinik Aachen: Künstliche Intelligenz (KI) als Einsatzunterstützung für den Telenotarzt

[15] MDR 02.04.2024: Künstliche Intelligenz in der Notaufnahme

[16] SIGS JavaSPEKTRUM, Professor Roberto V. Zicari: „Eine KI ist kein DIN-A4-Blatt“